森の中は薄暗く、湿った匂いが立ち込めていた。

三日目の朝、持っていた食料は底をついた。 最後の乾パンを口に入れ、水筒の水で流し込む。これで、もう何もない。

木の実らしきものは見つかるが、どれが食べられるのか分からない。赤く艶やかな実を手に取り、口に入れかけて止める。以前、似たような実で腹を壊し、一晩中苦しんだ記憶がよみがえる。

空腹が胃を締め上げ、視界の端が白くちらつく。木の幹に手をつくと、樹皮の溝に生えた苔が妙に美味しそうに見えた。空腹の極限で、判断力が鈍り始めている。

このままでは歩けなくなる。いや、もっと悪いことが起きるかもしれない。

倒木に腰を下ろし、頭を抱えた。食べ物を見分ける知識がない。この森で、自分には生きる術がない。

ふと顔を上げると、目の前の切り株に小さな人形が置かれていることに気づいた。 両手を前に差し出し、何かを勧めるような仕草。人形の手の中には、小さな籠が抱えられていた。

「……わたしの名前を呼んで」

優しい声が響く。まるで、お腹を空かせた子供を心配する母親のような。

「Can」

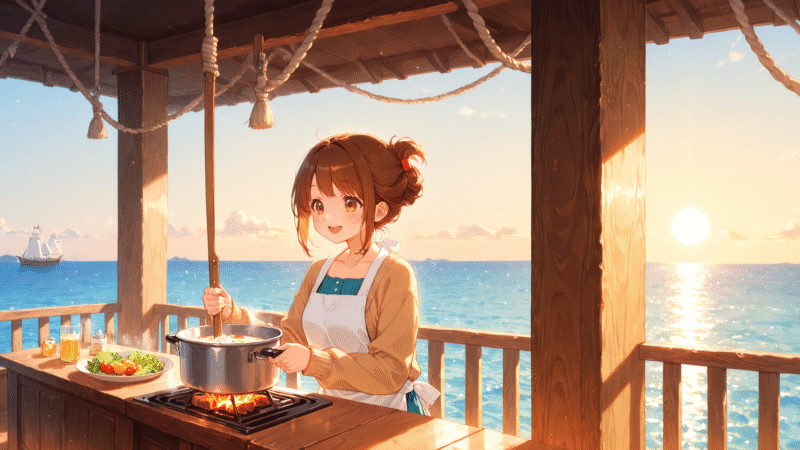

光がふわりと広がり、少年より少し年上の少女が現れた。 栗色の髪を後ろで結び、エプロンのようなものを身に着けている。手にした籠には、色とりどりの実が入っていた。

「あら、お腹すいてるのね」

彼女の声は温かく、責めるような響きは一切なかった。

周りを見回し、近くの茂みへ歩いていく。慣れた手つきで葉をかき分け、実を見つける。

「You can eat this.」(これは食べられる)

紫色の小さな実を摘んで見せる。表面がざらざらしていて、一見美味しそうには見えない。

「でも、これはだめ」

先ほど少年が手に取った赤い実を指さす。

「きれいな実ほど危ないの。地味な実ほど安全。覚えておいて」

Canは実際にやって見せた。まず匂いを嗅ぎ、それから舌先でちょんと触れる。すぐには飲み込まず、しばらく味を確かめる。

「毒があれば、舌がピリピリする。大丈夫なら、少しずつ食べてみる」

少年も紫の実を手に取り、真似をする。酸味があるが、確かに食べられる味だった。

「I can tell you more.」(もっと教えられる)「ゆっくりでいいのよ」

彼女は森を歩きながら、食べられる草、木の芽、根っこを次々と教えてくれた。葉の形、匂い、生えている場所。覚えることは多かったが、Canは辛抱強く、何度でも説明してくれた。

「You can find food anywhere.」(どこでも食べ物は見つけられる)「知識があれば、ね」

籠いっぱいの食料を前に、少年は夢中で口に運んだ。 甘い実、苦い葉、歯ごたえのある根。どれも命をつなぐ糧だった。

「You can make it.」(君ならできる)

Canは優しく微笑む。

「できないことなんてないの。知らないだけ。学べば、できるようになる。You can learn, you can grow.」(学べる、成長できる)

光に包まれて消える前、彼女は少年の肩にそっと触れた。

「忘れないで。You can.」(できるよ)「いつでも、どこでも」

その言葉が、ずっと胸に残った。

森を歩きながら、少年は教わったことを実践する。 紫の実を見つけて確かめる。葉の匂いを嗅ぐ。少しずつ、でも確実に。

できる。自分にもできる。